内容提要:

本文通过对ICSID(国际投资争端解决中心)仲裁案例BA and SAKIMA v. Democratic Republic of the Congo的梳理分析,从仲裁庭管辖权的裁决出发,阐述ICSID扩大管辖权的方式以及ICSID仲裁和外交保护之间的关系,以期为海外投资者解决国际投资争端,以及设计集团公司的组织结构提供借鉴。

1.案情梗概

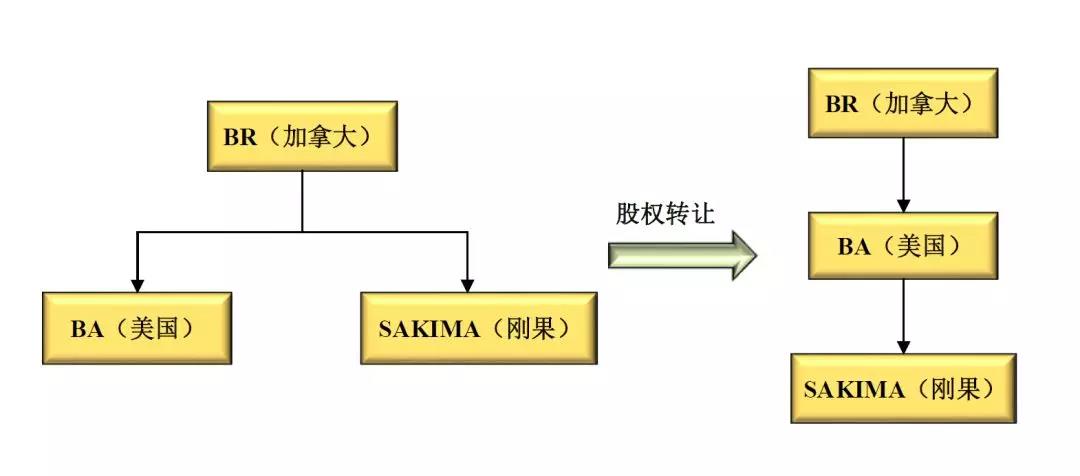

1.1 股权转让与采矿特许权转让

本案申请人Banro American Resources公司(以下简称BA)注册于美国特拉华州,是 Banro Resource Corporation(以下简称BR)的全资子公司,BR是一家于加拿大安大略省注册的公司,同时,BR还有一家在刚果共和国成立的子公司 SAKIMA。1998年8月,BR将其 SAKIMA 股份转让给了BA,BA成为SAKIMA的大股东。

SOMINKI 公司与刚果政府签订了一份《采矿合约》,约定SOMINKI享有基武和马尼埃玛省的采矿特许权。当该合约到期时,SOMINKI、BR和刚果政府共同签署了一项新的《采矿合约》,将原《采矿合约》中的采矿特许权转让给了新成立的SAKIMA公司。新的《采矿合约》中包含将各方之间的争端提交ICSID仲裁的条款。

图1 本案主要参与方之间关系图

1.2 提出仲裁

1998年7月,刚果政府废除了批准新《采矿合约》的法令,并且否决了SAKIMA公司的成立申请 ,据称是因为在解散SOMINKI和创建SAKIMA的过程中存在违规行为。

申请人BA于1998年8月27日向ICSID提起仲裁,起诉刚果共和国政府没收其子公司SAKIMA的财产,违反了刚果政府和BR、SOMINKI之间签订的新《采矿合约》。SAKIMA在仲裁过程中作为申请人加入。

1.3 仲裁裁决

本案被申请人刚果政府提出了管辖权异议,仲裁庭成立后,首先对管辖权异议做出裁决,认为BA及其子公司与刚果政府之间的争议超出了ICSID的管辖权,因此仲裁庭无权对此仲裁请求做出裁决。

2.法庭辩论

2.1 ICSID的管辖权受到争端双方国籍的限制

在仲裁请求登记的期限内,东道国和投资者所属国家必须都是公约的缔约国;或者在投资者和东道国均同意仲裁时,双方必须拥有公约缔约国的国籍。同时向ICSID提起仲裁也需要双方书面同意。

在本案中,仲裁庭认为本仲裁是由BA提起的还是由母公司BR提起的,存在两种不同的情形:

1)基于表面的仲裁程序,BA及其子公司SAKIMA为本案的申请人,则公约对满足国籍这一要求将得到满足,因为BA是在美国成立的,美国是公约的缔约国,SAKIMA是BA的子公司,根据ICSID公约第二十五条以及新《采矿合约》第三十五条的规定,SAKIMA已经被认为具有美国国籍。但“提起仲裁也需要双方书面同意”这个条件无法得到满足,因为新《采矿合约》是由SOMINKI、BR与刚果政府签订的,其第三十五条没有包含BA的同意或者SAKIMA作为BA子公司的同意。仲裁庭认为刚果政府同意的是根据合约第三十五条向ICSID提交涉及BR及其刚果子公司的争端。

2)超越表面的仲裁程序,BR作为母公司是仲裁申请人。BR的网站发布新闻称,刚果政府将它作为目标,仲裁可看作由它通过其全资子公司 BA 提起的。在这种情形下,ICSID公约要求的“各方同意的条件”将得到满足,但“争端双方必须拥有缔约国国籍”的要求无法得到满足,因为BR的国籍国加拿大不是ICSID公约的缔约国。

之前的判例证明,在面临管辖权时,仲裁庭很少采取形式主义的方式,特别是处理以下两种案件:一是当仲裁请求是由集团的一个成员公司提出,而相关法律文书表达的是另一家成员公司的同意;二是当股份转让后,仲裁请求来自受让人公司,而同意是由转让公司做出的。仲裁庭更愿意选择以母公司的子公司这种方式来看待本案,即认为子公司表达的同意是由真正的投资者——母公司授予的,子公司仅是实际投资者的一个“工具”。

2.2 ICSID设立目的:将争端与政治和外交隔离

但仲裁庭认为不能按照一般的判例处理本案申请人问题,仲裁庭必须面对的问题是涉及国际公共政策的问题,本案所涉及的刚果政府与BR集团之间的争端,BR集团可以利用BA的美国国籍向ICSID提起仲裁,也可以再利用 BR 的加拿大国籍寻求外交保护,存在同时或相继利用外交保护和ICSID仲裁的可能。虽然这对于投资者而言是有利的,具备多种解决争端的选择,能够获得足够的保护,但是对于东道国而言是不公平的,存在同时面对ICSID仲裁和外交保护的双重压力,这个问题超越了ICSID公约和新《采矿合约》有关规定的字面分析,需要从国际公法的角度去考虑。

《华盛顿公约》设立ICSID的目的是提供一个能够直接解决国家与外国投资者之间投资争端的法律平台,从而将这种争端与政治和外交隔离开来。因此,ICSID公约第二十七条第一款规定,“缔约国对于其国民和另一缔约国根据本公约已同意交付或已交付仲裁的争端,不得给予外交保护或提出国际要求,除非该另一缔约国未能遵守和履行此项争端所做出的裁决”,仲裁庭从这个角度出发认为,一旦外国投资者向ICSID提交仲裁,就意味着其不再拥有寻求自己国家外交保护的权利,而这个国家也不应该有代表其干预的权利,东道国政府同意接受ICSID仲裁,也就意味着它知道可以免受投资者所在国家的外交干预。

结合ICSID公约设立目的,如果仲裁庭同意了这些投资者的仲裁请求,将违背ICSID公约的初衷,也会使东道国同时面对外国投资者提起的仲裁压力,以及由该投资者所在国家提供的外交保护压力。因此,本案中仲裁庭以多数票通过该决定,认为ICSID无权对该仲裁请求做出裁定。

3.相关法律问题分析

3.1 ICSID扩大管辖权问题

ICSID公约第二十五条的规定,ICSID确定管辖权需要满足三个条件:

1)争端的主体是公约缔约国和另一缔约国国民。

2)涉及的争端必须是直接因投资而产生的法律争端。

3)争端双方书面同意向ICSID提起仲裁。

由于公约未对该条款规定中的“投资”、“书面同意”等内容进行详细界定,ICSID仲裁庭在确定管辖权时,往往对这些词的含义进行广义解释,主要包括以下几个方面:

1)对“书面同意”做出广义解释。通常认为,表示同意的方式包括:东道国通过国内立法表示同意,东道国与投资者的投资协议中加入ICSID管辖条款,以及东道国与投资者所在国的《双边投资协定》(BIT)中加入ICSID管辖条款。随着各国经济的发展,BIT数量不断增加,每个BIT条款中都包含将投资争端提交ICSID仲裁的条款。因此,ICSID在实践中往往利用BIT中的最惠国条款、岔路口条款和保护伞条款来扩大自己的管辖权。

2)对“投资”做出扩大解释。日新月异,商业交易与投资的概念也变得逐渐模糊。因此,ICSID在确定管辖权时,往往倾向于将一些难以界定的商业行为认定为投资,从而获得管辖权。

3)对争端双方缔约国身份做出扩大解释。公约第二十五条规定,“另一缔约国的国民可以在争端双方同意提交调解或者仲裁之日,具有作为争端一方缔约国国籍的任何法人,而该法人因受外国控制,双方同意为了本公约的目的,应看作另一缔约国国民”。

3.2 ICSID仲裁与外交保护

外交保护也是解决投资争端的一种手段。根据传统国际法理论,一国国民(包括自然人和法人)在外国受到侵害时,若在当地得不到救济,本国可以干预,对其加以保护或就其所受的损害索赔。

国家对公司行使外交保护会受到两个条件的限制:一是国籍原则,即只有国籍国才有权行使外交保护,而且国籍还应该具有持续性,即请求人从发生损害之日到提出求偿之日必须都是该国国民;二是需要以用尽当地救济为前提。

外交保护的这两个限制条件与ICSID仲裁的规定有类似之处,ICSID仲裁也对争端双方的国籍提出了要求,但是没有要求争端方的国籍具有持续性,而且ICSID仲裁也没有强制要求以用尽当地救济为前提,只是规定公约的缔约国可以要求以用尽该国行政或司法救济作为其同意根据本公约交付仲裁的条件。所以,在一定程度上,ICSID仲裁的条件相较于外交保护更宽松一些。但是对于拥有公约缔约国国籍的公司,外交保护和ICSID仲裁这两种争端解决方式,在一定程度上是相互排斥的,因为ICSID公约第二十七条规定,对同意交付或已交付的争端,不得给予外交保护。

但实际情况更为复杂,目前许多海外投资者都是集团化公司,而且投资者为了投资方便,或为了获得一定程度的税收优惠,往往将这些公司的注册地选择在不同的国家。由于集团化公司中,不同层级的公司往往拥有不同国籍,所以正如本案一样,对于同一争端事件,可能出现ICSID仲裁和外交保护两种争端解决方式竞合的情形,也就存在对于同一争端事实出现两种判决结果的可能。因此,虽然ICSID存在着扩大管辖权的倾向,但是对于这种违背ICSID公约制定目的,并且对东道国非常不利的情形,ICSID也会选择拒绝投资者的仲裁请求。所以当这两种争端解决方式存在竞合情形时,投资者也不会像自己预想的那样,获得多重保障。

4.对国际投资者的启示

4.1 对国际工程承包商的启示

由于ICSID仲裁庭对“投资”的定义不断扩大,因此对国际工程争议,也获得了通过ICSID 仲裁解决的机会。但是国际工程承包商在运用这一争端解决方式时,还应该注意两个问题:

1)首先,证明业主的违约实质上构成或引起东道国违反BIT义务。承包商将争议提交ICSID仲裁,必须是以BIT中规定的相关条约义务为依据。承包商与业主之间的工程合同争议,往往是因为业主违反了合同义务。在BIT中会有一些保护伞条款,可能存在业主(或业主同意违约可归因于东道国)违反 BIT 条约义务的竞合。但是需要承包商证明,业主的违约实质上构成了东道国违反BIT义务。

2)用尽当地救济。承包商把与业主的争议提交ICSID仲裁时,还应注意 BIT 中对用尽当地救济是否有要求。关于用尽当地救济,在与中国签订的同意ICSID管辖的 BIT 中,主要有四种情形:①提交ICSID仲裁前,必须用尽当地的行政复议程序;②岔路口条款;③投资者可以选择当地法院诉讼或ICSID仲裁,如果选择了当地法院诉讼,只要投资者在判决做出前撤回案件,仍可以向ICSID提交仲裁;④不要求用尽当地救济,可以直接向ICSID提交仲裁。承包商应根据这四种不同情形,来证明向ICSID提交仲裁时,满足了BIT中的用尽当地救济的要求。

4.2 对海外投资者集团公司组织结构设计的启示

目前,中国公司在的海外投资中,一般采取多层级SPV(special purpose vehicle)架构形式进行海外项目投资,以便达到多种目的。但是,由于多层级的SPV架构可能涉及多个国家,所以在选择向ICSID仲裁时,可能遇到类似于本文中案例的情形,存在被仲裁庭拒绝仲裁请求的风险。因此,海外投资者在采取多层级SPV结构时,还应考虑到今后向ICSID提交仲裁的风险。

(作者:吕文学 郝利华,天津大学管理与经济学部工程管理系。作者联系方式:luwenxue63@126.com)

主要参考文献

[1]Banro American Resources, Inc. and Societe Aurifere du Kivu et du Maniema S.A.R.L.v. Democratic Republic of the Congo[EB/OL].

[2]Fedax N.V. v. Republic of Venezuela[EB/OL].

[3]Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco [EB/OL].

[4]贺旭红、郭翠萍:ICSID 管辖权的扩大及应对——以“一带一路”战略为视角,《经济问题》,2016 年第4 期。

文章来源:微信公众号 gipcenter